Le point sur les déchets radioactifs et leur gestion

Publié le 20 décembre 2023

Selon la définition du code de l’environnement, les déchets radioactifs sont des substances radioactives, c’est-à-dire des substances qui contiennent des radionucléaires naturels ou artificiels, pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée.

La politique française concernant les déchets radioactifs vise à assurer leur gestion durable, dans le respect de la protection de la santé des personnes, de la sûreté et de l’environnement. Cette politique repose notamment sur les éléments suivants : l’établissement, régulièrement actualisé, d’un plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs (PNGMDR) ; des mesures d’information et de consultation des populations ; la sécurisation du financement du démantèlement des installations nucléaires et de la gestion des déchets radioactifs.

Les dispositions juridiques applicables à la gestion des déchets sont principalement contenues dans le code de l’environnement (chapitre II du titre IV du livre V). Elles s’inscrivent dans le respect des dispositions européennes des Directive 2011/70/EURATOM du 19 juillet 2011 et Directive 2009/71/Euratom.

1. Origine et types de déchets

Les déchets radioactifs, produits depuis le début du XXe siècle, proviennent essentiellement : des centrales nucléaires de production d’électricité ; des usines dédiées à la fabrication et au traitement du combustible nucléaire (extraction et traitement du minerai d’uranium, conversion chimique des concentrés d’uranium, enrichissement et fabrication du combustible, traitement du combustible usé et recyclage) ; de l’utilisation d’éléments radioactifs dans le domaine de la recherche (radioéléments utilisés dans un cyclotron) et dans le secteur de la défense (activités liées à la force de dissuasion, à la propulsion nucléaire de certains navires ou sous-marins, ainsi que les activités de recherche associées) ; de certaines activités industrielles non-nucléaires ( comme par exemple les sources utilisées pour mesurer la densité et d’humidité des sols ou gammadensimétrie, en particulier dans l’agriculture et les travaux publics) et des hôpitaux (sources scellées utilisées dans le traitement des cancers).

2. Classification des déchets radioactifs

Les déchets radioactifs sont variés, en termes de nature physique et chimique, niveau et type de radioactivité, durée de vie, etc.

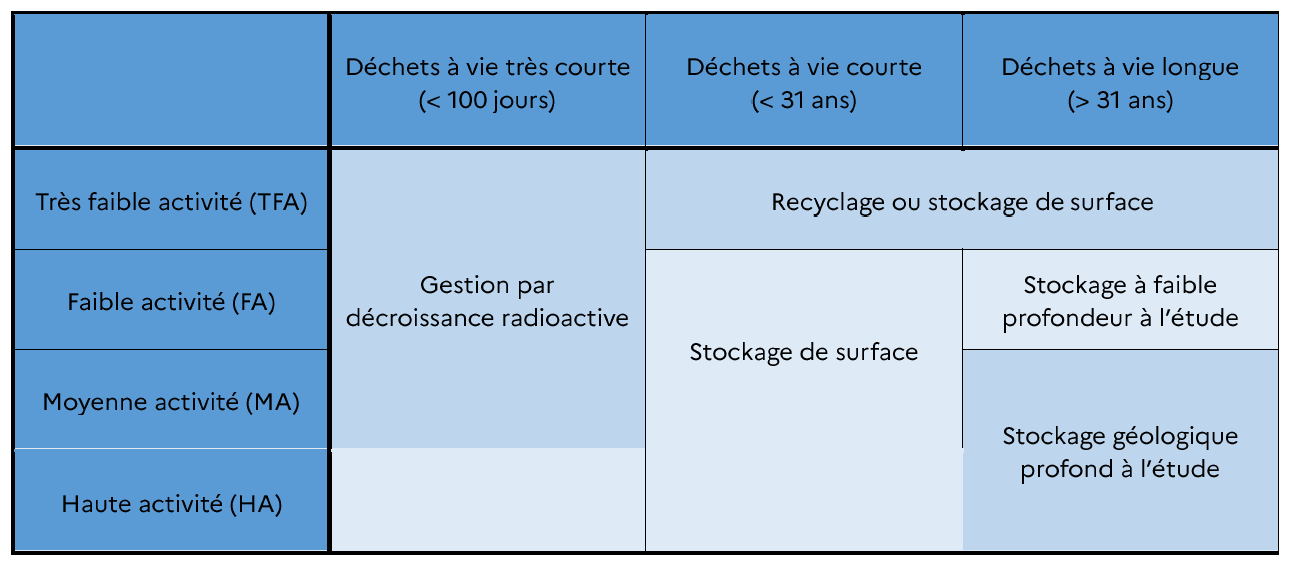

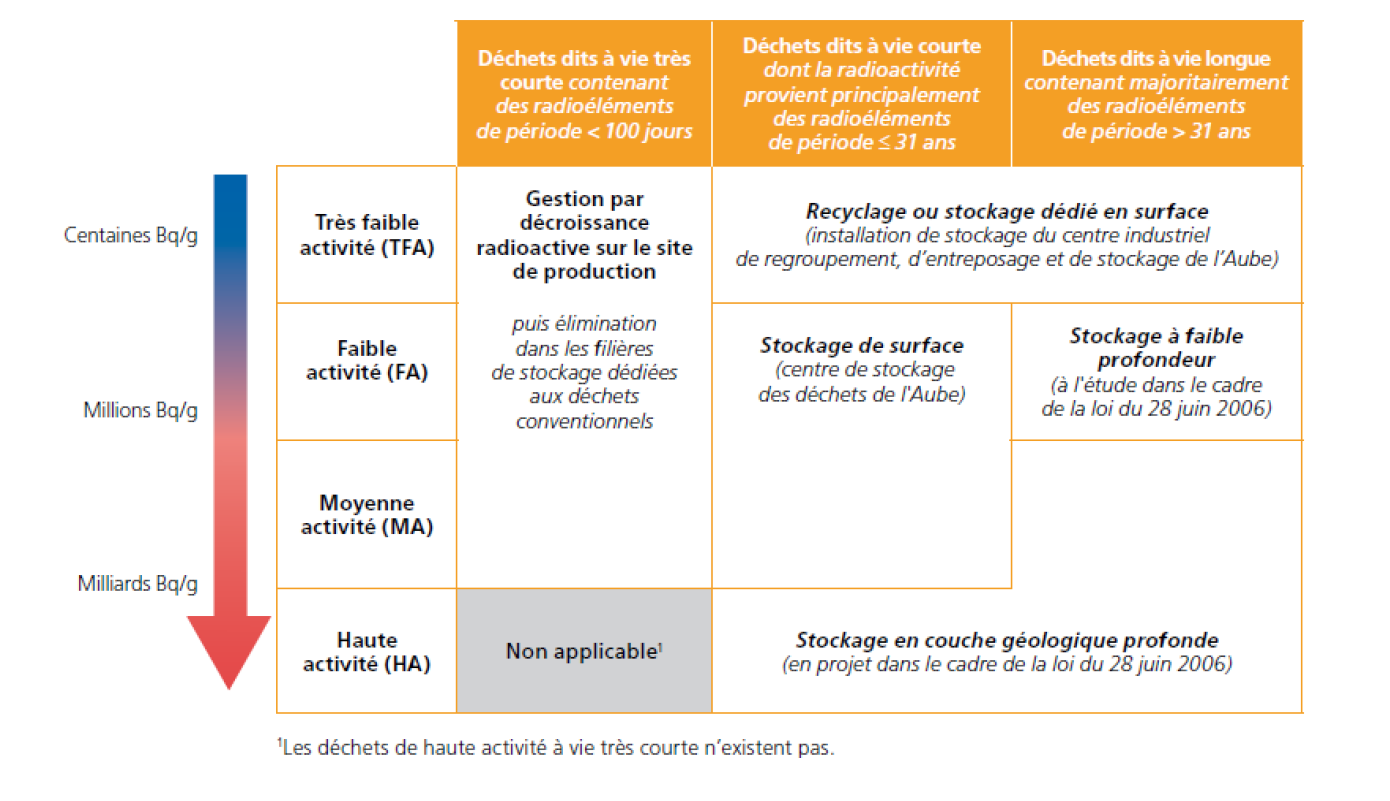

La classification française des déchets radioactifs repose sur deux paramètres principaux : le niveau de radioactivité, appelé activité (exprimé généralement en Becquerels, Bq par gramme ou par kilogramme) et la période radioactive, également appelée demi-vie (exprimée en années, jours, minutes ou secondes).

Le niveau de radioactivité ou « activité » est dissocié en quatre niveaux : haute activité (HA), moyenne activité (MA), faible activité (FA) et très faible activité (TFA). Il est exprimé en Becquerel (Bq), qui est l’unité du système international correspondant au nombre de désintégrations par seconde. Trois catégories de période radioactive sont par ailleurs distinguées : vie très courte (inférieure ou égale à 100 jours), vie courte (inférieure ou égale à 31 ans) et vie longue (supérieure à 31 ans).

La période radioactive, ou demi-vie, est le temps au bout duquel l’activité a diminué de moitié. Ainsi, la radioactivité est donc fortement atténuée (environ divisé par 1000) au bout de 10 périodes.

Cette classification permet schématiquement d’associer à chaque catégorie de déchets une ou plusieurs filières de gestion, comme présenté de matière synthétique dans le tableau suivant :

3. Quantité de déchets radioactifs

L’Agence nationale de gestion des déchets (Andra) publie un inventaire national des matières et des déchets radioactifs tous les trois ans. Cet inventaire permet le recensement et la localisation de l’ensemble des déchets radioactifs présents en France.

Cet inventaire est accessible par ce lien.

4. La gestion des déchets radioactifs

– Stockage et entreposage

Parmi les INB actuelles, deux sont des centres de stockage de déchets radioactifs, exploités par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) :

- le Centre de Stockage de la Manche (CSM) au nord-ouest de Cherbourg-Octeville, exploité jusqu’en 1994 et actuellement en surveillance. D’après l’inventaire de l’ANDRA, les déchets stockés comprennent environ 1 469 265 colis, correspondant à 527 225 mètres-cubes, issus en grande partie de la production électronucléaire (centrales nucléaires et installations de l’amont et de l’aval du cycle du combustible nucléaire)

- le Centre de Stockage de l’Aube (CSA) à Soulaines en Champagne-Ardenne. Il s’agit du plus grand centre de stockage en surface de déchets radioactifs au monde. Il a pris le relais du centre de stockage de la Manche. Ce centre de stockage est prévu pour réceptionner l’ensemble des déchets radioactifs produits en France, de faible et moyenne activité (FMA) à vie courte. Ils proviennent principalement de l’industrie nucléaire (blouses, bottes, gants ayant servi à des manipulations radioactives, pièces mécaniques…) mais aussi d’autres secteurs comme l’industrie minière, les laboratoires de recherche ou la médecine nucléaire. En 2010, le site a atteint 25 % de sa capacité de stockage.

- Le stockage de déchets Moyenne et Haute Activité et à Vie Longue (MAHA-VL) se fera dans un centre de stockage en couche géologique profonde, à Bures. C’est le projet dit « CIGÉO ». Dans cette attente, ces déchets sont entreposés à La Hague.

Pour aller plus loin sur la sûreté du cycle du combustible, consulter les liens ci-après :

Le dossier pédagogique de l’ASN sur la sûreté du "cycle du combustible"

Le rapport de l’IRSN sur le cycle du combustible nucléaire en France

– Le cas des déchets très faiblement radioactifs

Dans son rapport final du 7 avril 2020 sur les perspectives d’évolutions de la filière de gestion des déchets très faiblement radioactifs (TFA), le HCTISN

rappelle d’abord les éléments de contexte liés à la gestion

des déchets très faiblement radioactifs en France. Il explicite ensuite la notion de seuils de libération et l’approche européenne en la matière, en présentant notamment les pratiques exercées en Belgique. Synthétisant les points de vue de chacune des parties représentées au sein du groupe de travail et ceux qui, de façon plus globale, ont été exprimés au cours du débat public, il identifie les points de désaccord et les points de consensus quant :

- aux modalités de gestion des déchets très faiblement radioactifs à privilégier en France dans les prochaines années et décennies ;

- à la mise en place en France de seuils de libération pour certains types de déchets TFA et aux conditions de leur mise en œuvre, en prenant en considération le projet de valorisation de métaux proposé par les sociétés EDF et Orano ;

- à la manière d’associer le public aux prises de position relatives à la mise en œuvre de nouvelles modalités de gestion des déchets TFA.

Le rapport conclut en présentant les recommandations du HCTISN.

L’intégralité du rapport est téléchargeable sur le site du HCTISN consacré à ses avis et rapports.

– La question de la saturation des capacités d’entreposage existantes

Pour davantage d’éléments sur la question de la saturation des capacités d’entreposage des combustibles usés, voir la note d’information du Haut comité relative à l’entreposage des combustibles usés en France téléchargeable ci-après.

-Le PNGMDR 2022-2026 en cours d’élaboration

Le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs (PNGMDR) dresse le bilan des modes de gestion existants des matières et des déchets radioactifs, recense les besoins prévisibles d’installations d’entreposage ou de stockage, et précise les capacités nécessaires pour ces installations et les durées d’entreposage.

Concernant les déchets radioactifs qui ne disposent pas d’un mode de gestion définitif, le PNGMDR détermine les objectifs à atteindre. À ce titre, Il organise la mise en œuvre des recherches et études sur la gestion des matières et des déchets radioactifs en fixant des échéances pour la mise en place de nouveaux modes de gestion, la création d’installations ou la modification des installations existantes.

Pour davantage d’éléments sur la gestion des déchets radioactifs, des informations sont disponibles sur le site de l’ASN.

-

Note d’information du HCTISN relative à l’entreposage des combustibles usés en France - mise à jour 2025

pdf, 969.5 kio