Le point sur les installations nucléaires

Publié le 20 décembre 2023

La France dispose d’un parc diversifié d’installations nucléaires de base (INB), dont certaines sont à l’état de projet : réacteurs électronucléaires, installations du cycle du combustible, installations de recherche, centres de stockage de déchets radioactifs, etc.

Ces installations doivent être autorisées par décret pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et après enquête publique. Leur conception, leur construction, leur exploitation (en fonctionnement et à l’arrêt) et leur démantèlement sont réglementés, ainsi que leurs déclassements.

1. Cadre législatif et réglementaire applicable aux INB

Le régime juridique des INB a été rénové en profondeur par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (loi TSN) et ses décrets d’application. L’ensemble des dispositions juridiques relatives aux INB sont principalement codifiées à travers le titre IX du livre V du code de l’environnement, dont son chapitre II qui fonde les principes du contrôle et son chapitre III le régime d’autorisation.

Ces dispositions fixent en particulier les principes suivants :

- l’exploitant est responsable de la sûreté de son installation ;

- une autorisation est requise pour la création, la modification (comme le changement d’exploitant, la modification de périmètre ou la modification substantielle ou notable de l’installation), la mise à l’arrêt définitif et le démantèlement d’une INB ;

- des prescriptions techniques (concernant les modalités d’exploitation garantissant notamment la sûreté de l’installation, les prélèvements d’eau, les limites de rejets gazeux ou liquides…) sont prises par décisions de l’ASN, dont certaines nécessitent d’être homologuées par le ministre chargé de la sûreté nucléaire (comme celles fixant des valeurs limites de rejets) ;

- l’exploitant procède au réexamen de sûreté de son installation, au plus tard tous les dix ans ;

- en cas de risques graves, le ministre de la sûreté nucléaire ou l’ASN peut suspendre le fonctionnement de l’INB ;

- une commission locale d’information (CLI) est instituée auprès d’une ou plusieurs INB.

Divers arrêtés fixent par ailleurs les règles générales relatives aux INB (arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, arrêté du 10 novembre 1999 relatif à la surveillance de l’exploitation du circuit primaire principal et des circuits secondaires principaux des réacteurs nucléaires à eau sous pression, etc.).

2. Les catégories administratives d’installations nucléaires

Installations nucléaires de base (INB)

En France, les installations présentant un caractère nucléaire affirmé appartiennent à la catégorie des Installations Nucléaires de Base (INB), soumises à un régime strict d’autorisations et de contrôle, afin de prévenir ou de limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que peuvent présenter ces installations pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques, ou la protection de la nature et de l’environnement.

Aujourd’hui, plus de 170 INB sont implantées en France, qu’il s’agisse de réacteurs électronucléaires (comme ceux de la centrale nucléaire de Flamanville dans la Manche), d’installations du cycle du combustible (par exemple l’usine de la Hague), d’installations de recherche (par exemple les deux installations civiles du CEA à Marcoule, Atalante (laboratoire de recherche) et Phénix (réacteur), de centres de stockage de déchets radioactifs ( comme le centre de stockage de l’Aube exploité par l’Andra), etc. La liste des INB est tenue à jour par l’ASN et publiée annuellement sur son site Internet.

Cette liste est accessible en cliquant ici.

Installations nucléaires de base secrètes (INBS)

Certaines installations nucléaires ont des activités intéressant la défense nationale. Ce sont les installations nucléaires de base secrètes (INBS). Elles sont régies par le code de la défense. L’autorité compétente en matière de sûreté est sous l’autorité du Délégué à la Sûreté Nucléaire et à la radioprotection (DSND).

Autres installations

Il existe également des installations nucléaires relevant du régime des ICPE (Installations classées pour la protection de l’environnement (régies par les articles L. 511-1 et suivants du Code de l’environnement), comme par exemple

les installations de gestion de déchets radioactifs hors stockage (tri, entreposage, traitement) et relevant de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées).

3. Les installations nucléaires en activité

Les réacteurs électronucléaires

La France compte aujourd’hui 56 réacteurs de puissance (réacteurs à eau pressurisée, dits REP) en exploitation par EDF. Ils sont répartis sur 19 sites pour une puissance installée du parc nucléaire de près de 63 GWe. Ces réacteurs peuvent être séparés en trois famille :

- 32 tranches de 900 MWe, constituées des paliers dits CP0 et CPY,

- 20 tranches de 1 300 Mwe, constituées des palier dits P4 et P’4,

- 4 tranches de 1 450 MWe, constituées des palier dits N4.

À ces réacteurs, s’ajoute l’EPR (réacteur pressurisé évolutionnaire) de Flamanville, qui devrait être mis en service en 2024.

Les deux réacteurs de 900 MWe de Fessenheim sont en cours de démantèlement.

Les installations du cycle du combustible nucléaire

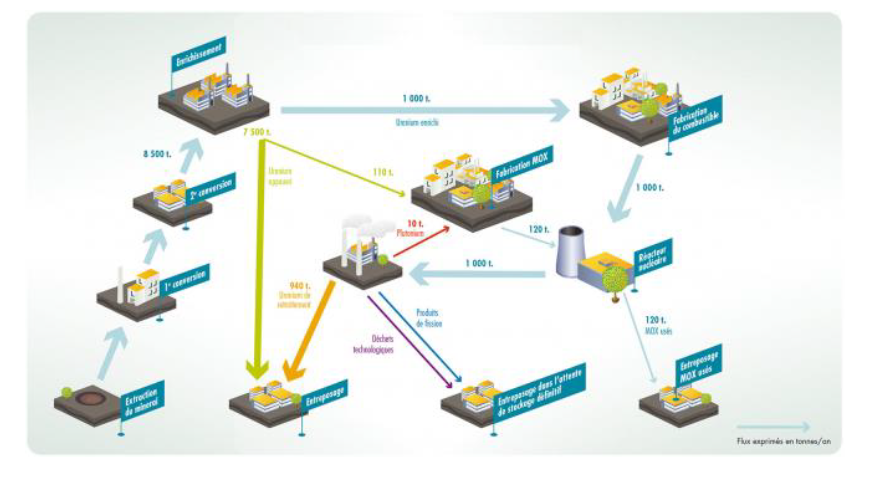

Le « cycle du combustible nucléaire » débute par l’extraction du minerai d’uranium pour la fabrication de combustible nucléaire, passe par la fabrication des combustibles et leur utilisation en réacteur, puis s’achève, après un éventuel retraitement, avec le conditionnement, en vue de leur stockage, des déchets radioactifs.

En France, le combustible est recyclé après sa première utilisation. Deux matériaux en sont extraits : le plutonium (qui sert à fabriquer le MOX) et l’uranium de retraitement (qui peut être réenrichi). Ce dernier n’est plus utilisé aujourd’hui pour des raisons économiques. Pour ces deux matériaux, le recyclage n’est utilisé qu’une seule fois.

Les exploitants français du cycle font partie des groupes Orano ou EDF (Framatome) : Orano exploite des installations sur ses sites de Marcoule, La Hague et du Tricastin, ainsi qu‘à Malvési. Framatome exploite les installations du site de Romans sur Isère.

Centres d’entreposage et de stockage de déchets radioactifs

– Stockage et entreposage

Parmi les INB actuelles, deux sont des centres de stockage de déchets radioactifs, exploités par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) :

- le Centre de Stockage de la Manche (CSM) au nord-ouest de Cherbourg-Octeville, exploité jusqu’en 1994 et actuellement en surveillance. D’après l’inventaire de l’ANDRA, les déchets stockés comprennent environ 1 469 265 colis, correspondant à 527 225 mètres-cubes, issus en grande partie de la production électronucléaire (centrales nucléaires et installations de l’amont et de l’aval du cycle du combustible nucléaire)

- le Centre de Stockage de l’Aube (CSA) à Soulaines en Champagne-Ardenne. Il s’agit du plus grand centre de stockage en surface de déchets radioactifs au monde. Il a pris le relais du centre de stockage de la Manche. Ce centre de stockage est prévu pour réceptionner l’ensemble des déchets radioactifs produits en France, de faible et moyenne activité (FMA) à vie courte. Ils proviennent principalement de l’industrie nucléaire (blouses, bottes, gants ayant servi à des manipulations radioactives, pièces mécaniques…) mais aussi d’autres secteurs comme l’industrie minière, les laboratoires de recherche ou la médecine nucléaire. En 2010, le site a atteint 25 % de sa capacité de stockage.

- Le stockage de déchets Moyenne et Haute Activité et à Vie Longue (MAHA-VL) se fera dans un centre de stockage en couche géologique profonde, à Bures. C’est le projet dit « CIGÉO ». Dans cette attente, ces déchets sont entreposés à La Hague.

Pour aller plus loin sur la sûreté du cycle du combustible, consulter les liens ci-après :

Le dossier pédagogique de l’ASN sur la sûreté du "cycle du combustible"

Le rapport de l’IRSN sur le cycle du combustible nucléaire en France

4. Le contrôle lié à la sûreté des installations nucléaires

L’ASN, autorité administrative indépendante, est chargée, au nom de l’État, du contrôle de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour protéger les travailleurs, les patients, le public et l’environnement des risques liés aux activités nucléaires civiles.

En particulier, l’ASN assure le contrôle des installations par des inspections et la prise de décisions applicables aux INB.

Le contrôle des installations nucléaires intéressant la défense est assuré par l’Autorité de sûreté nucléaire de Défense (ASND), placée auprès du Ministre de la défense, mais indépendante des exploitants nucléaires concernés.

L’ASN et l’ASND s’appuient sur l’expertise technique de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), établissement public à caractère industriel et commercial. Par ailleurs, l’IRSN assure une surveillance radiologique du territoire national et des populations exposées aux rayonnements ionisants.

5. L’information relative à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires

Le code de l’environnement met à la charge des exploitants, de l’ASN, de l’IRSN et des services de l’Etat des obligations d’informer le public sur la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires.

S’agissant de l’information et de la participation du public aux décisions relatives au nucléaire, les Commissions locales d’information (CLI) et le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) jouent un rôle crucial.

Les CLI sont des structures pluralistes locales installées auprès de sites nucléaires. Elles sont chargées d’une mission générale de suivi, d’information et de concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et d’impact des activités nucléaires sur les personnes et sur l’environnement pour ce qui concerne les installations du site auquel elle est rattachée. Les CLI sont notamment consultées par l’État sur les projets de décrets d’autorisation de création, de modifications et de démantèlement des INB du site auquel elles sont rattachées.

Le Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire (HCTISN) est une instance d’information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, l’environnement et la sécurité nucléaire. Instance pluraliste, il est le garant et la clé de voute de la transparence en matière nucléaire.